高知市新エネルギー・環境政策課の鏡川流域パートナーシップ推進に向けたさまざまな取り組みを紹介するお便り№87~90をご紹介いたします。

高知市新エネルギー・環境政策課の鏡川流域パートナーシップ推進に向けたさまざまな取り組みを紹介するお便り№87~90をご紹介いたします。

高知市新エネルギー・環境政策課の鏡川流域パートナーシップ推進に向けたさまざまな取り組みを紹介するお便り№82~86をご紹介いたします。

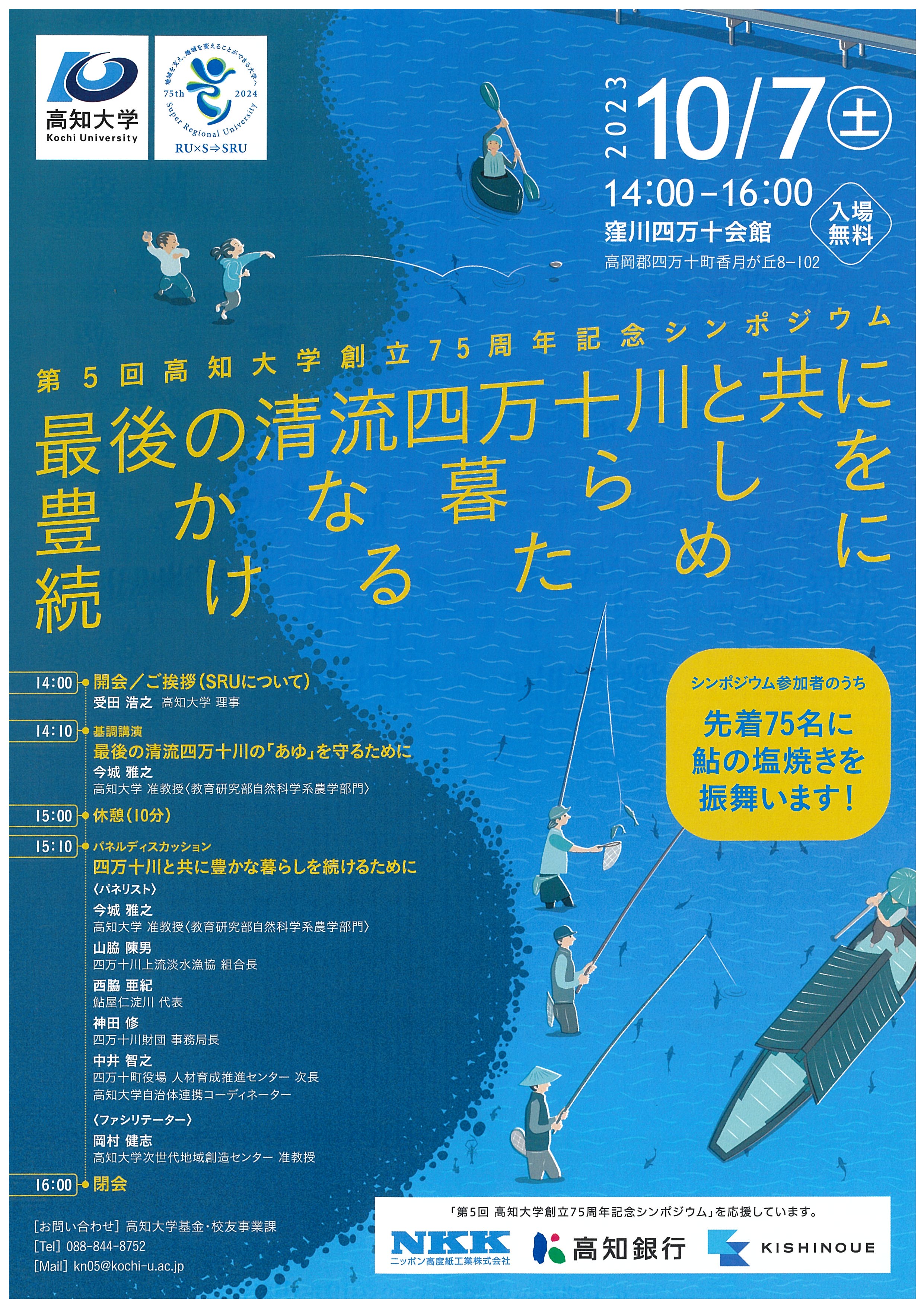

2024年、高知大学は創立75周年を迎えます。

その記念事業として、10月7日(土)14:00から、窪川四万十会館で第5回高知大学創立75周年記念シンポジウムが開催されることになりました!

基調講演は、当組合でお馴染み、高知大学教 育研究部自然科学系農学部門 今城雅之 准教授による基調講演『最後の清流四万十川の「あゆ」を守るために』、その後は、四万十川上流淡水漁協 の 組合長さんや、チラシの方々をお招きし『四万十川と共に豊かな暮らしを続けるために』について、パネルディスカッションを行います。

基調講演は、当組合でお馴染み、高知大学教 育研究部自然科学系農学部門 今城雅之 准教授による基調講演『最後の清流四万十川の「あゆ」を守るために』、その後は、四万十川上流淡水漁協 の 組合長さんや、チラシの方々をお招きし『四万十川と共に豊かな暮らしを続けるために』について、パネルディスカッションを行います。

興味のある方は、是非お申込みください。 申込み用紙はこちら

9月8日(金)、鏡川上流域に位置する土佐山学舎で、土佐山学舎のテーマである「川の学習」の一環として、鏡川の生態の代表である鮎について学習する中、友釣りの学習会へ鏡川漁協が出張授業にいってきました![]()

友釣りの授業には、フィッシングハヤシのスタッフ、中平さんにお願いしYou Tubeの動画を交え、鮎の習性や友釣りの仕掛け、ハナカンの付け方、必要なものなどを教えていただきました。

計画では友釣りとしゃくり漁を日程を変え、川で実習を行う予定でしたが、連日の雨で川も増水し子ども達に川へ入っていただくのは危険、まして不安定な天候で天気が読めないこともあり、友釣りのみ教室での授業となりました。

そして、この日、当組合放流部長の誕生日でもありました![]()

御年80歳。まだまだ現役です![]() 貴重な出張授業、ありがとうございました

貴重な出張授業、ありがとうございました![]()

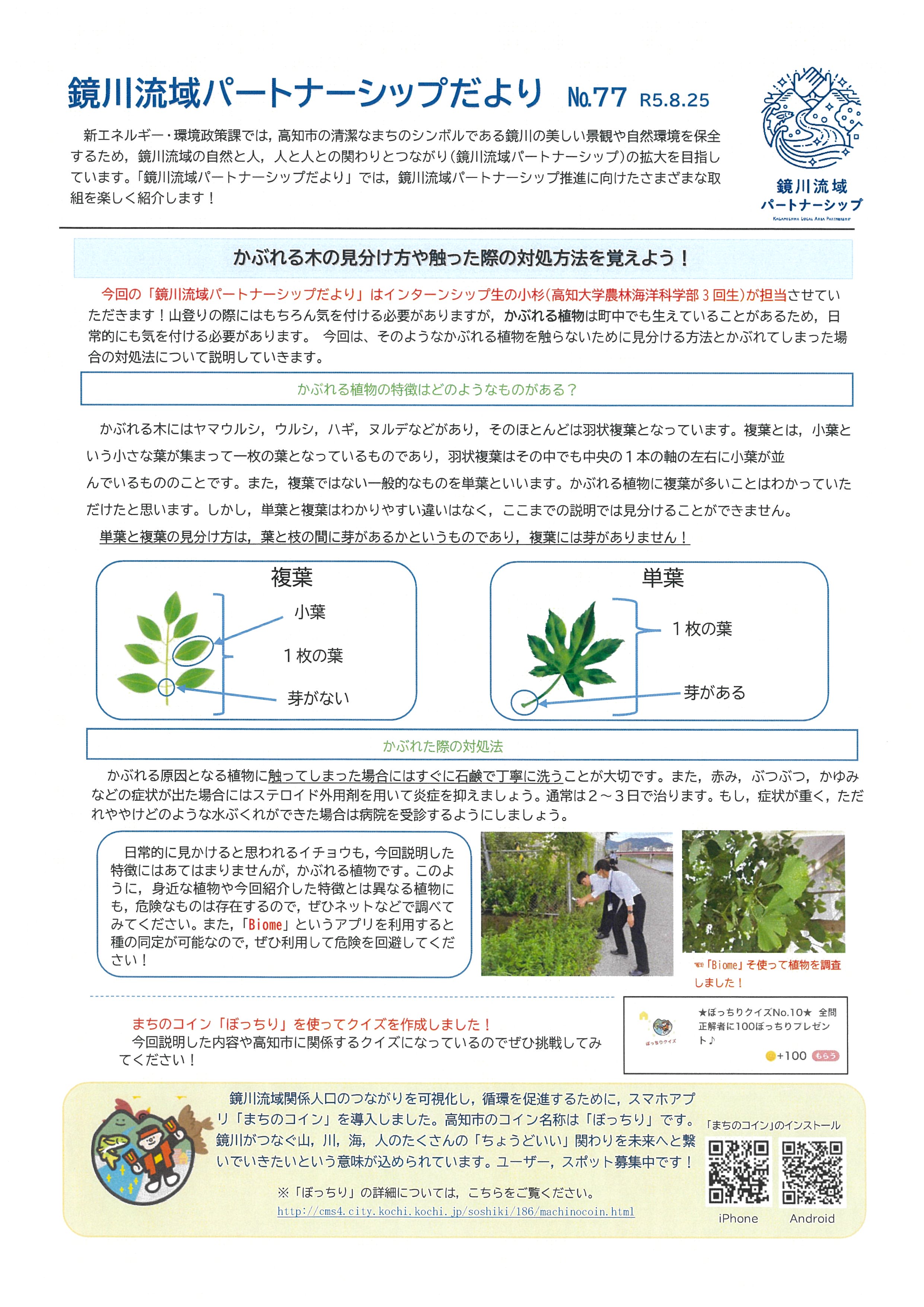

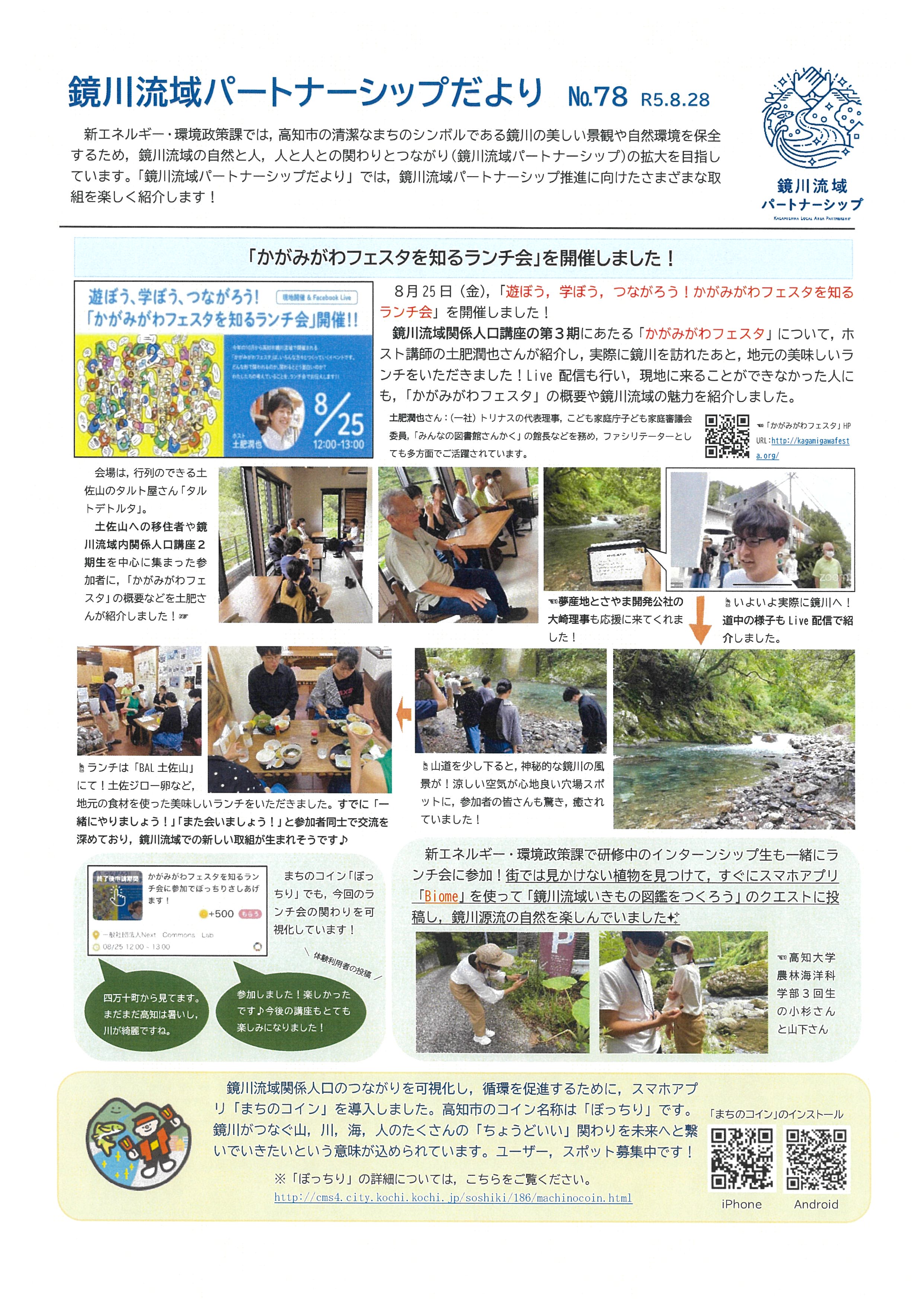

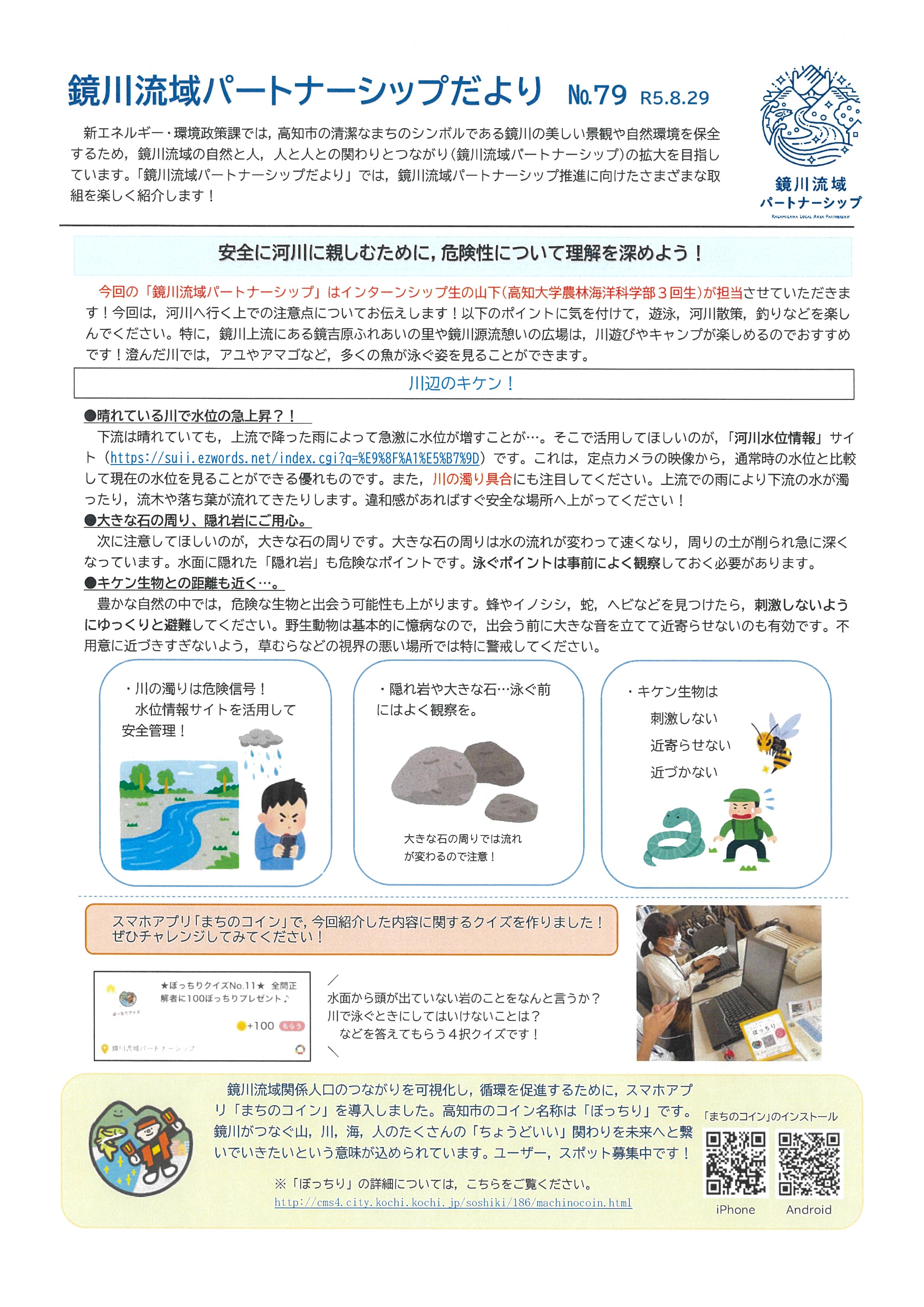

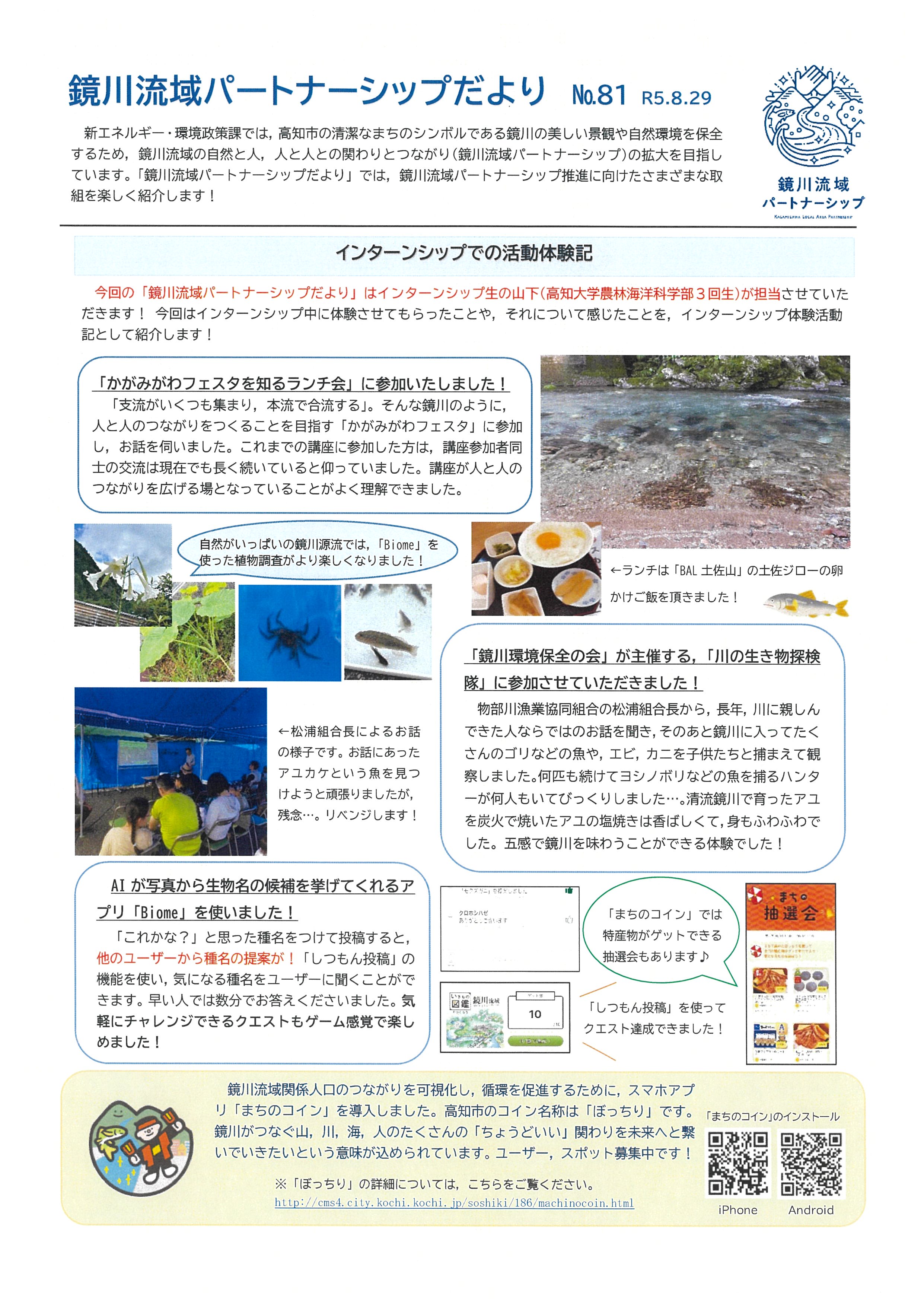

高知市新エネルギー・環境政策課の鏡川流域パートナーシップ推進に向けたさまざまな取り組みを紹介するお便り№77~81をご紹介いたします。

先日、アップしました鏡川環境保全の会の体験学習会『川の生き物探検隊』の№80でご紹介いただいてます![]()

是非、ご覧ください![]()

8月26日(土)、鏡川環境保全の会『川の生き物探検隊』が開催されました。

この事業、国と県と市から水産多面的機能発揮対策交付金を受けて行っている事業で今年8年目になります。

海・川の環境・生態系の保全や、海の安全確保などの多面的な事業に対し経費を助成いただくもので、

鏡川環境保全の会では、鏡川下流域の堆積土砂の整備と、この『川の生き物探検隊』を行っております。

さて、熱帯低気圧の影響で前々日の木曜日は雨![]() 結構な雨量が1日中降りました

結構な雨量が1日中降りました![]()

事務所前の廓中堰も倒れ、ダムも放流、鏡川は増水![]()

開催か、延期か、決断を迫られる中、次の熱帯低気圧が発生したこと知り決行を決断![]()

開催日が曇り予報だったのと、延期しても同じことになるなら予定通り行おうということになりました![]()

しかし、意外にも天気予報は大きく外れ![]() 前日の金曜日には雨は殆ど降らず、当日の土曜日はぴーっかん天気

前日の金曜日には雨は殆ど降らず、当日の土曜日はぴーっかん天気![]()

鏡川の水位は少し高めながらも流れは穏やか、ましてや、暑すぎる![]()

川の水温が気持ちいい、まさに『川の生き物探検隊』日よりとなりました![]()

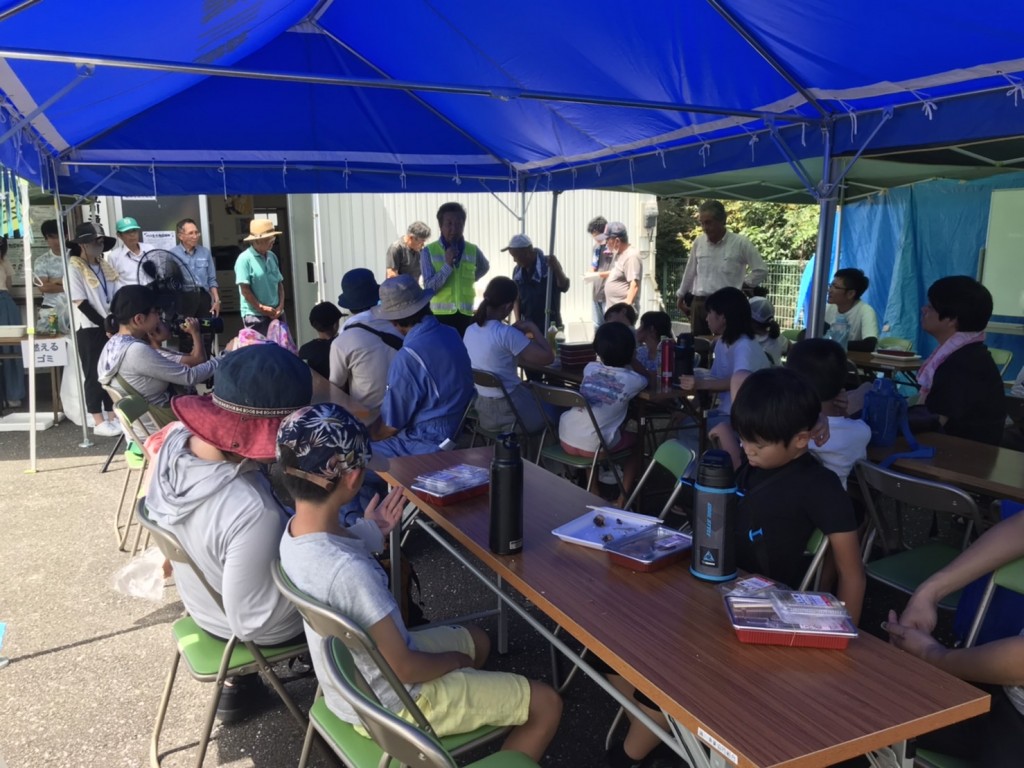

今年の参加者は13組31名、3年生から5年生の皆さんが続々と集結しました![]()

今年の講師は、この方 →

物部川漁業協同組合 組合長 松浦秀俊さん。

川が好きで、釣りが好きで、好きが転じて本まで出している人です![]()

色んな画像を交えて、「川の生きものたちがよろこぶ川とは?」について学習会をしていただきました![]()

さて、こちらは、お昼に出すアユの塩焼きの準備です。

勿論、鏡川のアユ200匹。

勿論、鏡川のアユ200匹。

竹串にアユが泳いでいるように刺していきます。

竹串にアユが泳いでいるように刺していきます。

200匹指すのは、なかなかです

200匹指すのは、なかなかです![]()

と、そんなことを言ってるうちに、探検隊へ向かう準備となりました。

いざ、出陣! ぶお~ぶお~ん!

なんせ、雨の後の晴れ間は、ただ、ただ、むし暑い![]() だから、とっても気持ちよく生き物探しが始まりました。

だから、とっても気持ちよく生き物探しが始まりました。

ここからは、みんなの様子を見ていただきましょう![]()

子どもも大人も、箱メガネで見る川の中の様子は本当に面白く、兎に角必死。だけど、生き物は大きいほど、捕りにくいものです![]()

捕獲した生き物が、こちら。 →

真剣に捕まえた生き物を観察しております![]()

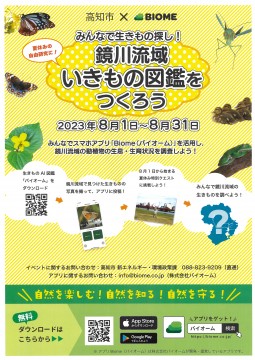

今回、高知市さんがコラボで行っているアプリ「バイオーム」を使って、いきもの図鑑を作る方もいらっしゃいました。

さて、そろそろアユも焼けてきて、いい匂いがしてきましたよ~![]()

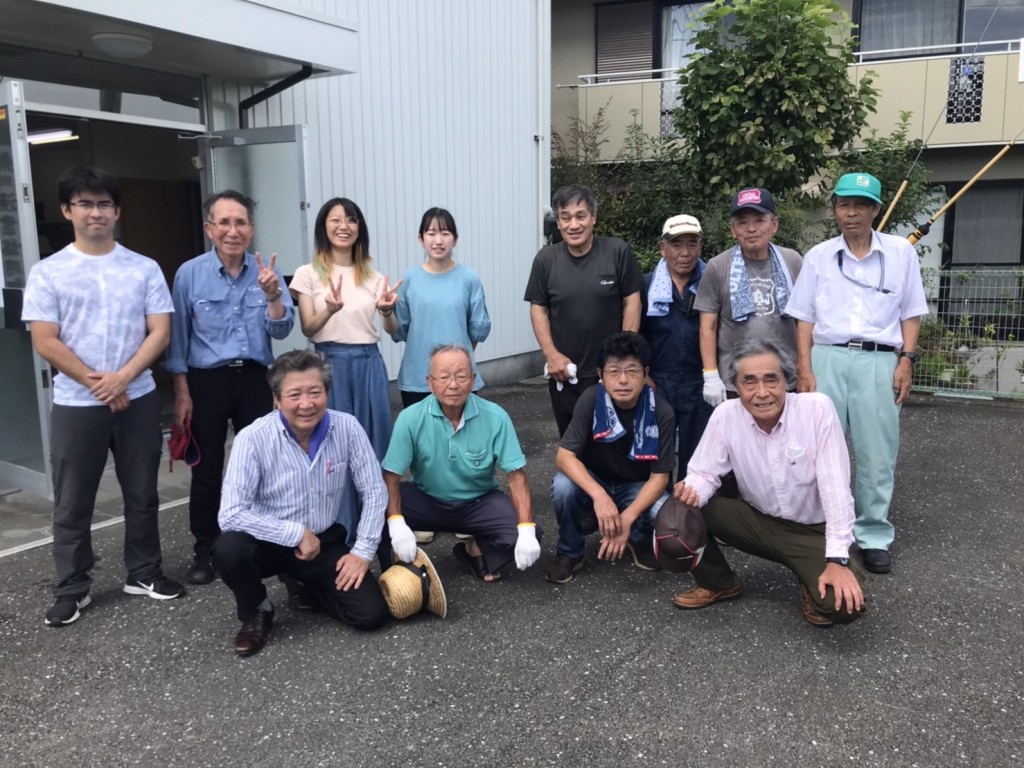

ここで、今回ご参加くださったり、見学においでてくださった皆様をご紹介します。

県議会議員 土居ひさしさん。

県議会議員 土居ひさしさん。

高知市新エネルギー環境政策課の皆さま。

高知市新エネルギー環境政策課の皆さま。

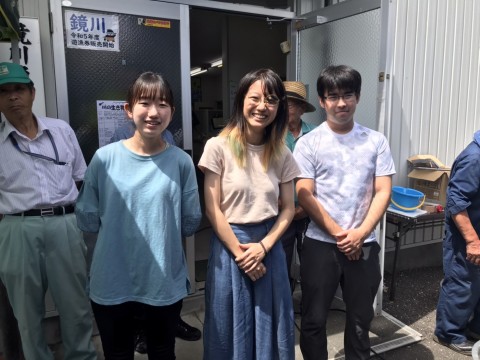

そして、お馴染み、今城雅之准教授のラボの学生の皆さん。

そして、お馴染み、今城雅之准教授のラボの学生の皆さん。

暑い中、お手伝いやご見学、本当にありがとうございます![]()

アンケートを書いて、お昼の時間は田舎寿司とアユの塩焼き![]()

アユが大変上手く焼け、おかわり自由で最高10匹食べた人も![]()

最後は、鏡川漁協、組合長のあいさつで終わりました![]()

夏休み最後の土曜日、親子で『川の生き物探検隊』はの様子は、いかがでしたでしょうか?

また、来年も更なる学習会を開催したいと思います![]()

ご応募ご参加くださった皆さま、お手伝いの皆さま、暑い中、本当にありがとうございました![]()

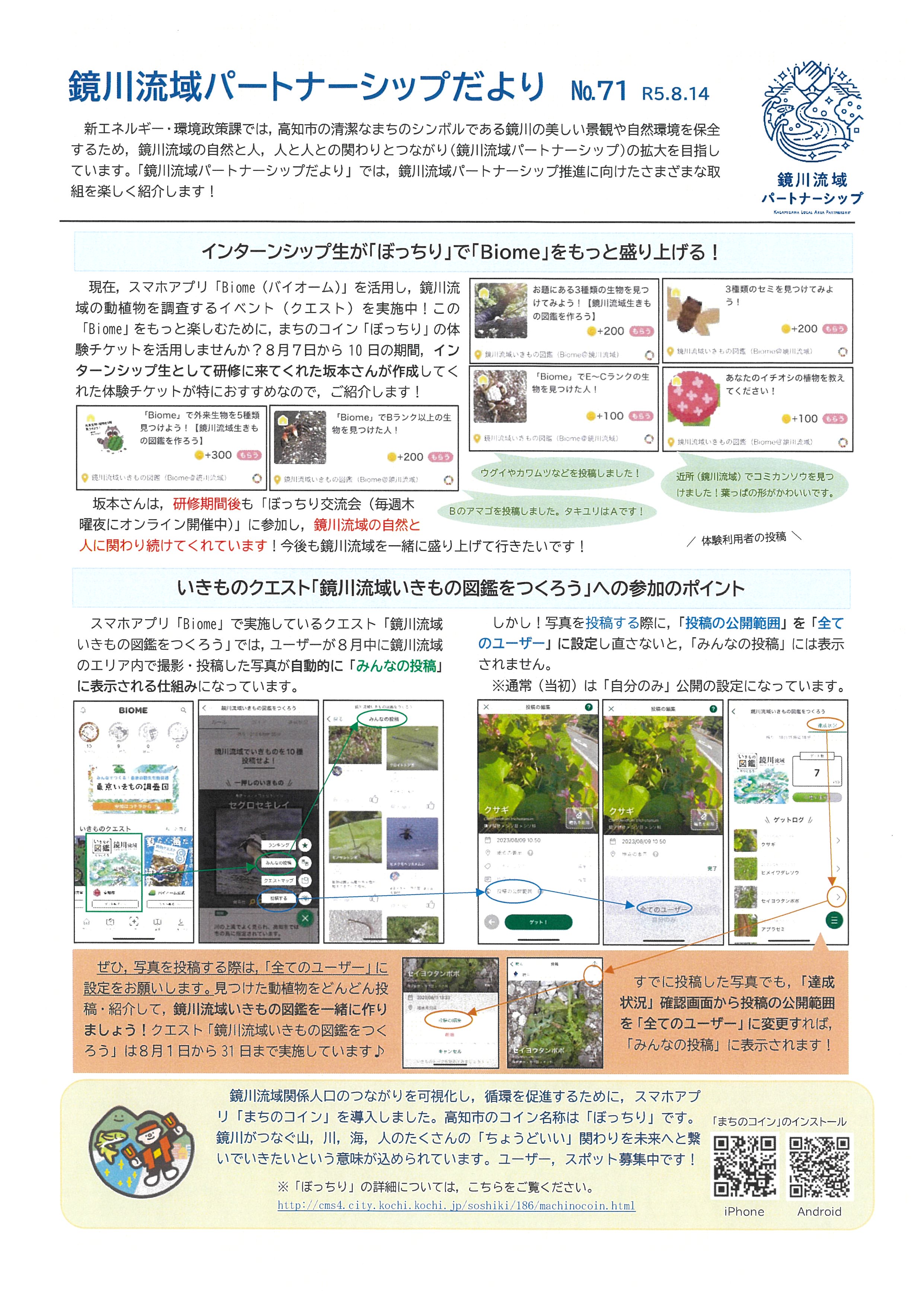

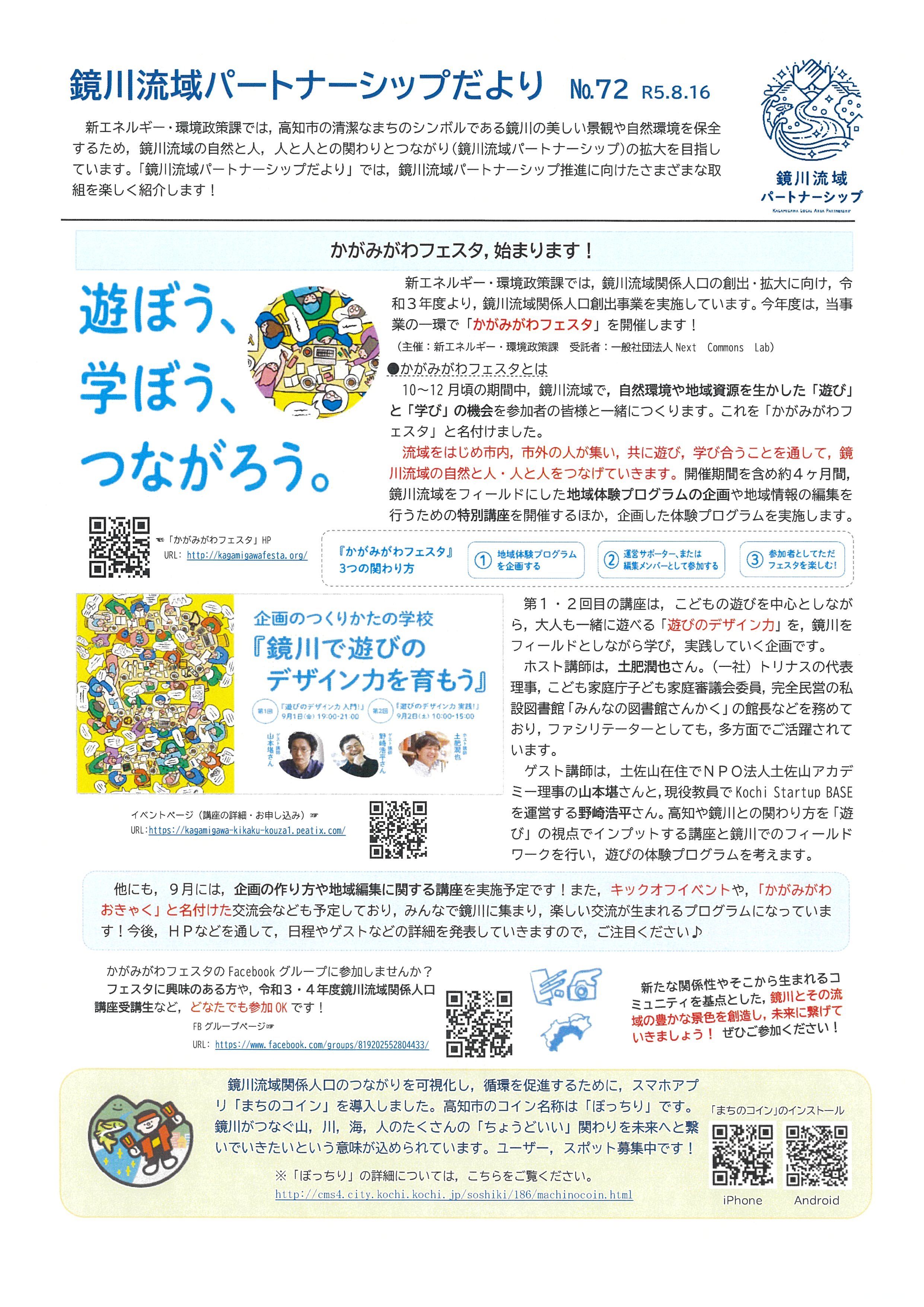

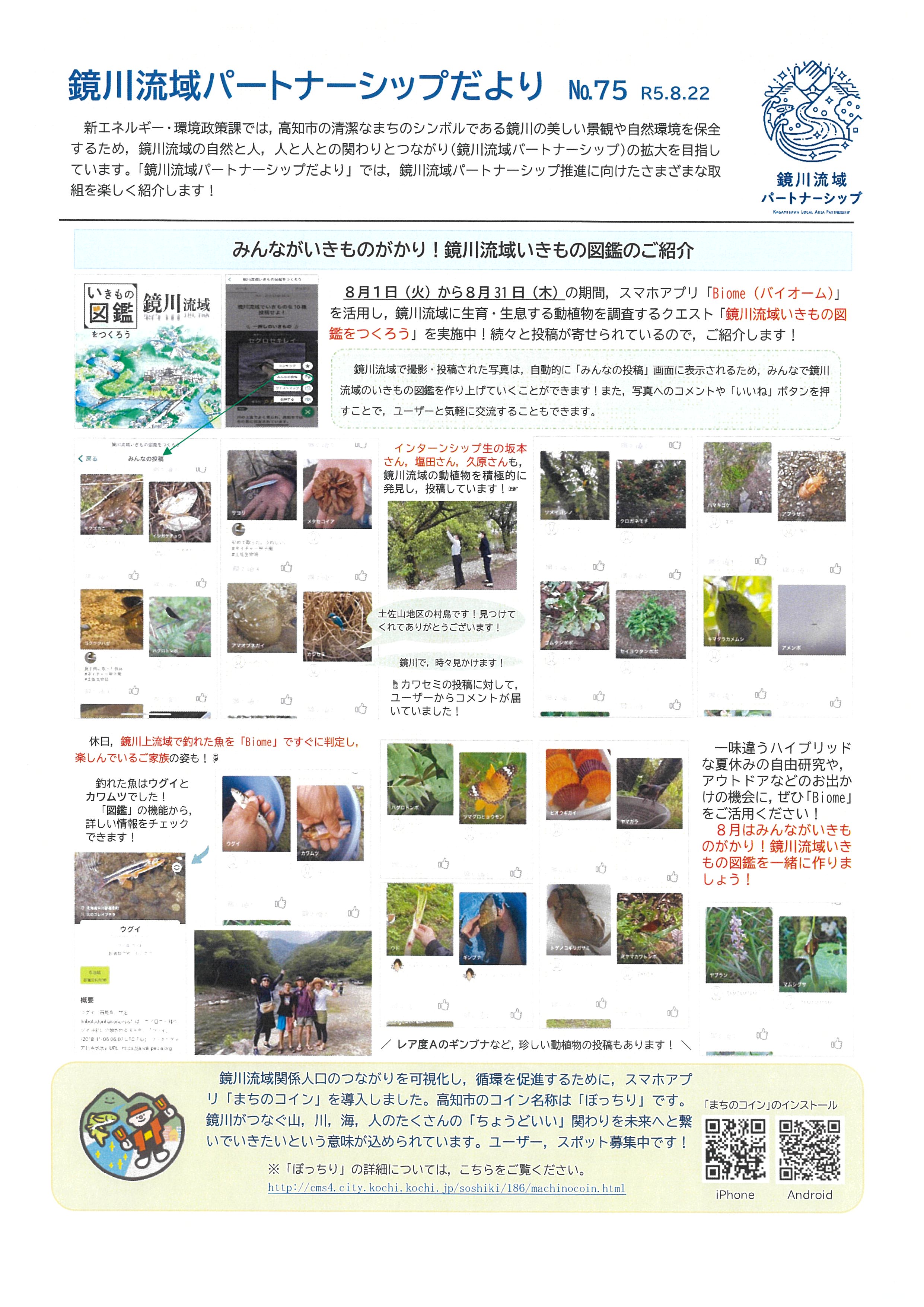

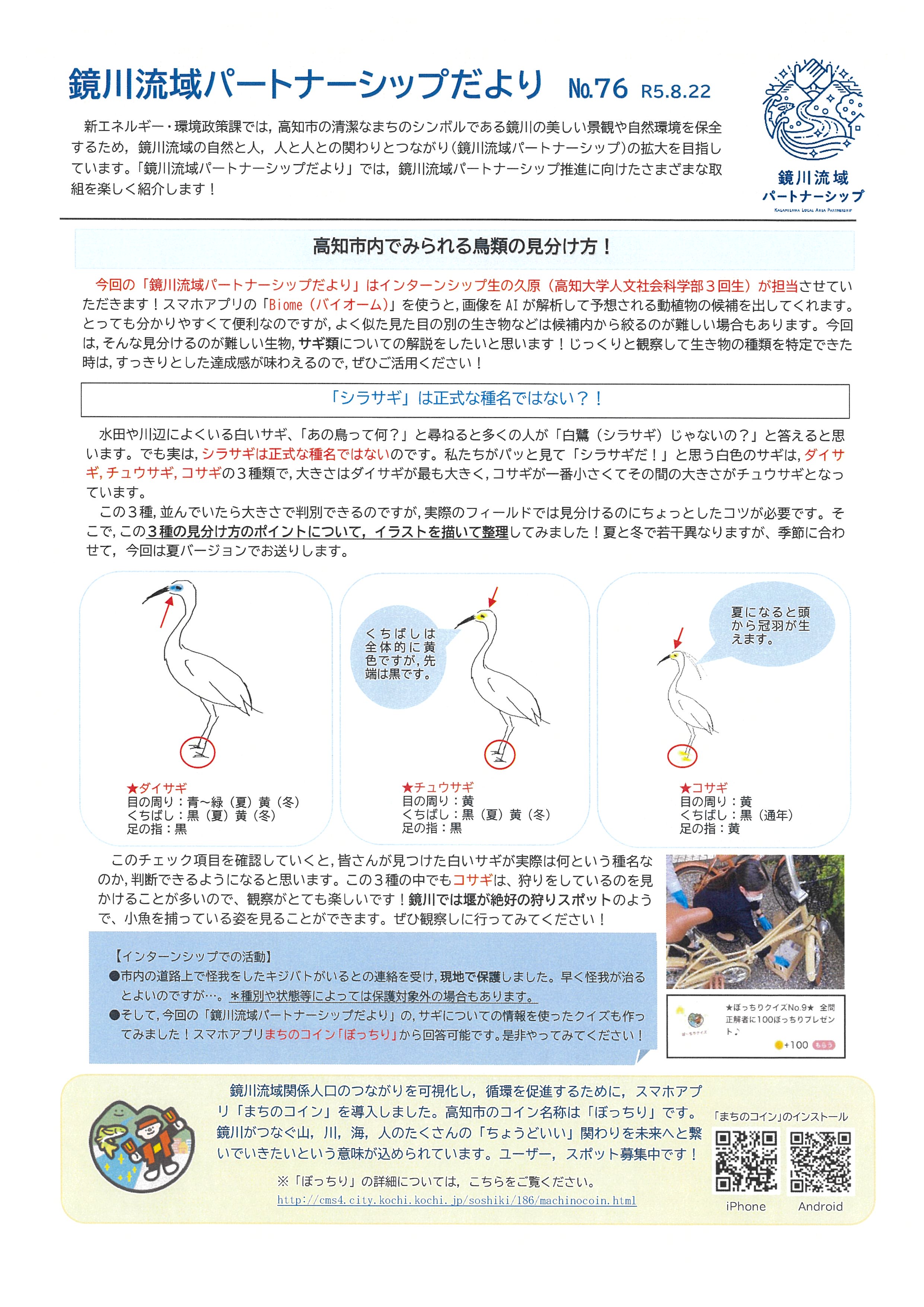

高知市新エネルギー・環境政策課の鏡川流域パートナーシップ推進に向けたさまざまな取り組みを紹介するお便り№71~76をご紹介いたします。

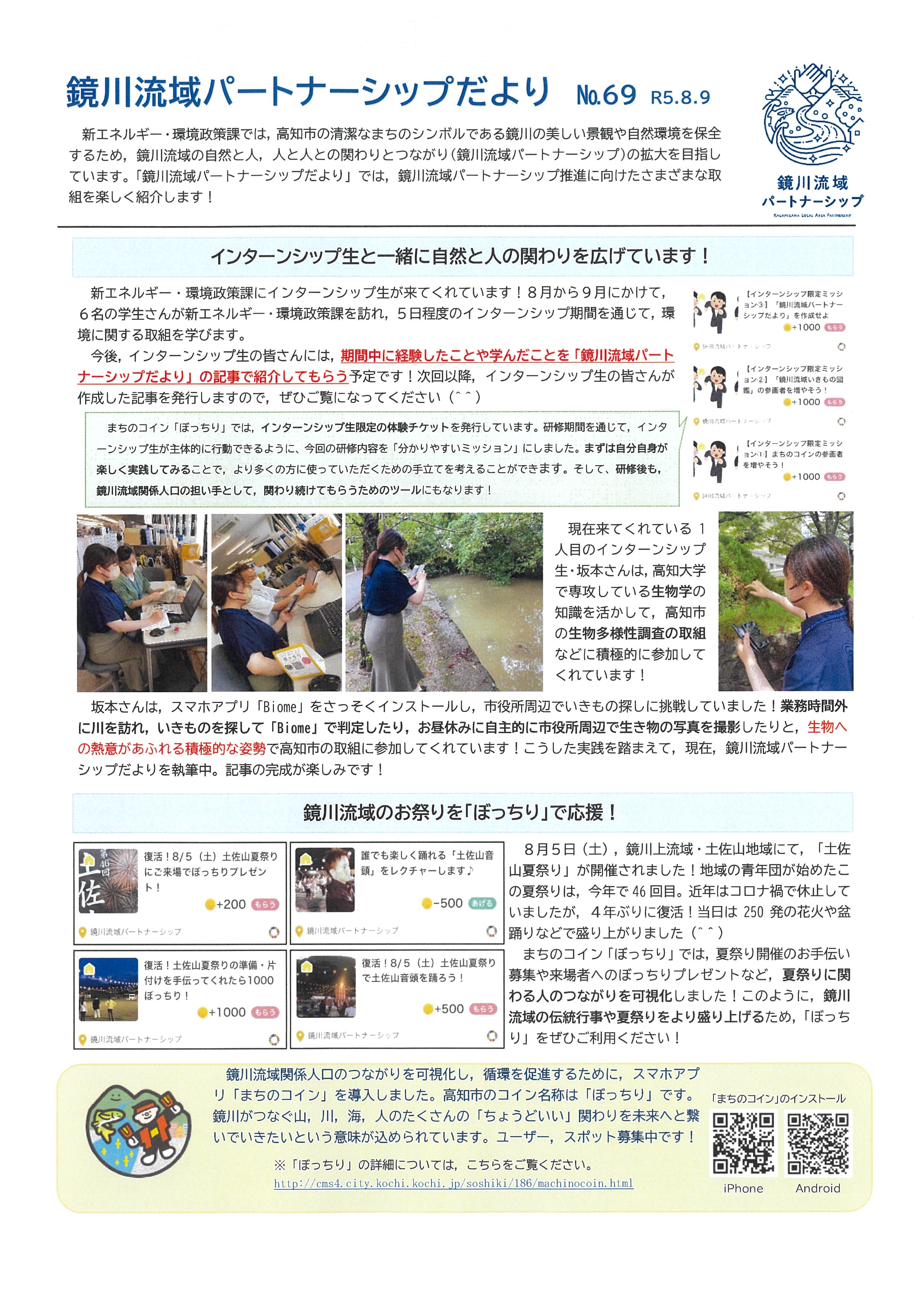

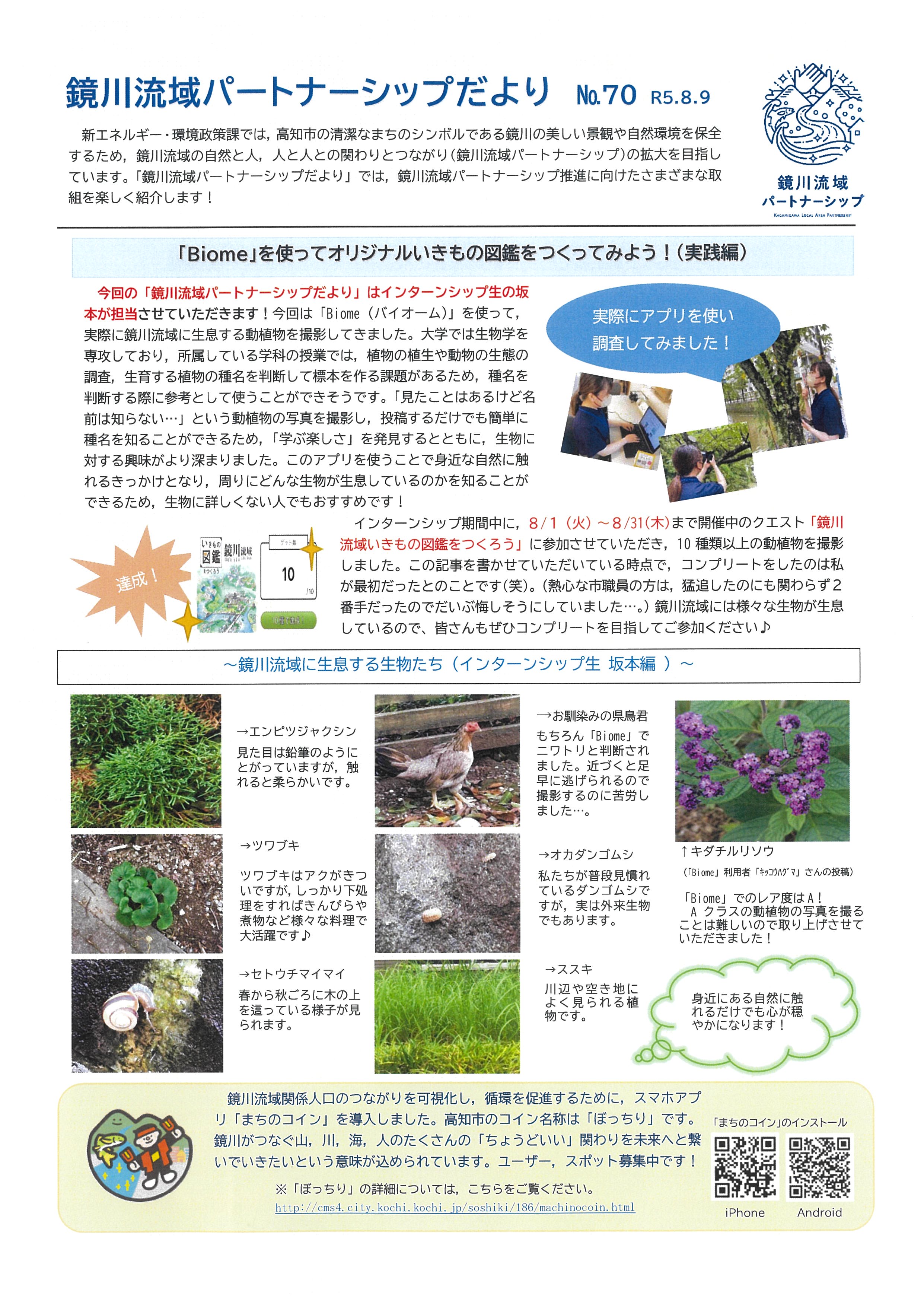

高知市新エネルギー・環境政策課の鏡川流域パートナーシップ推進に向けたさまざまな取り組みを紹介するお便り№69.70をご紹介いたします。

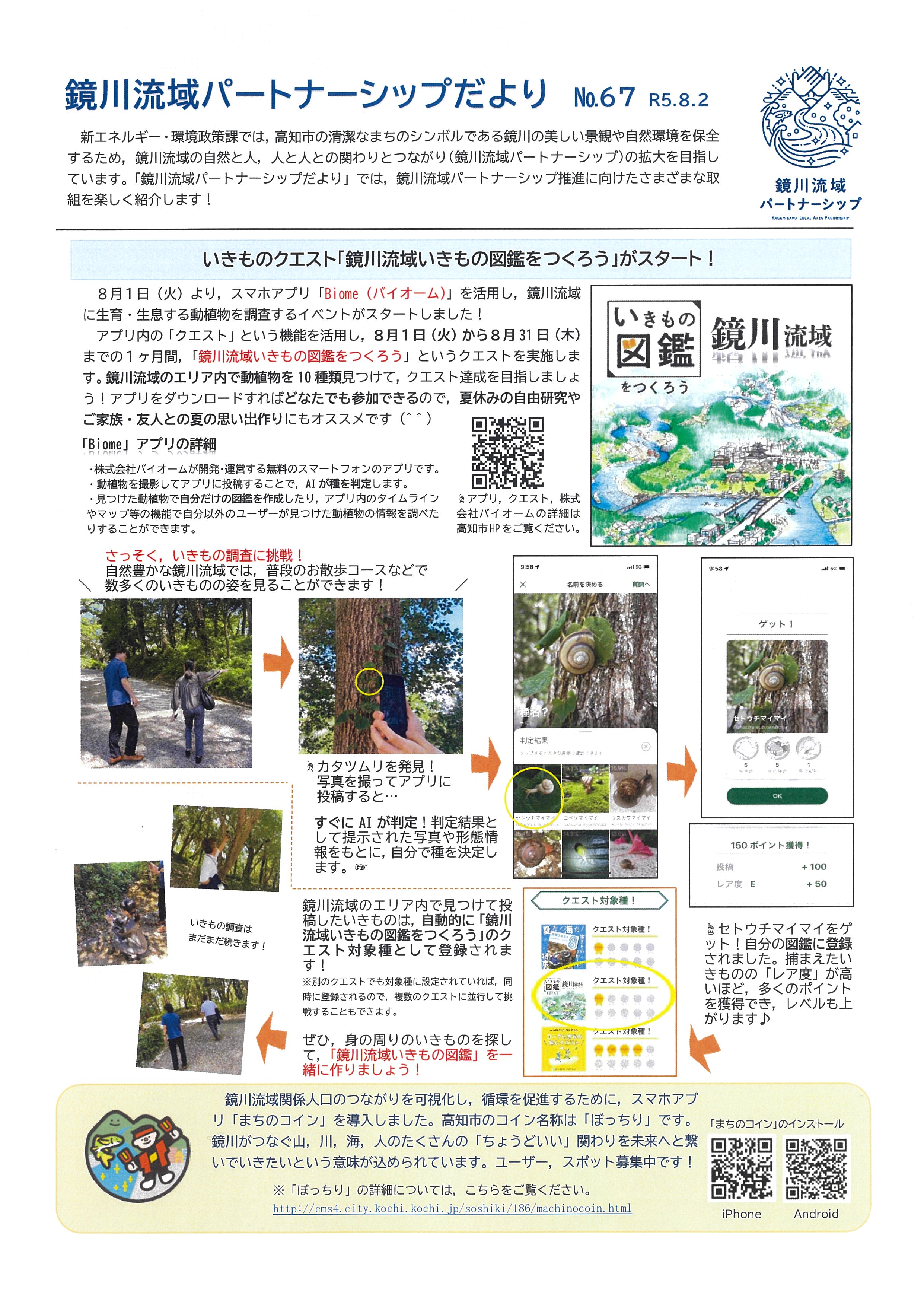

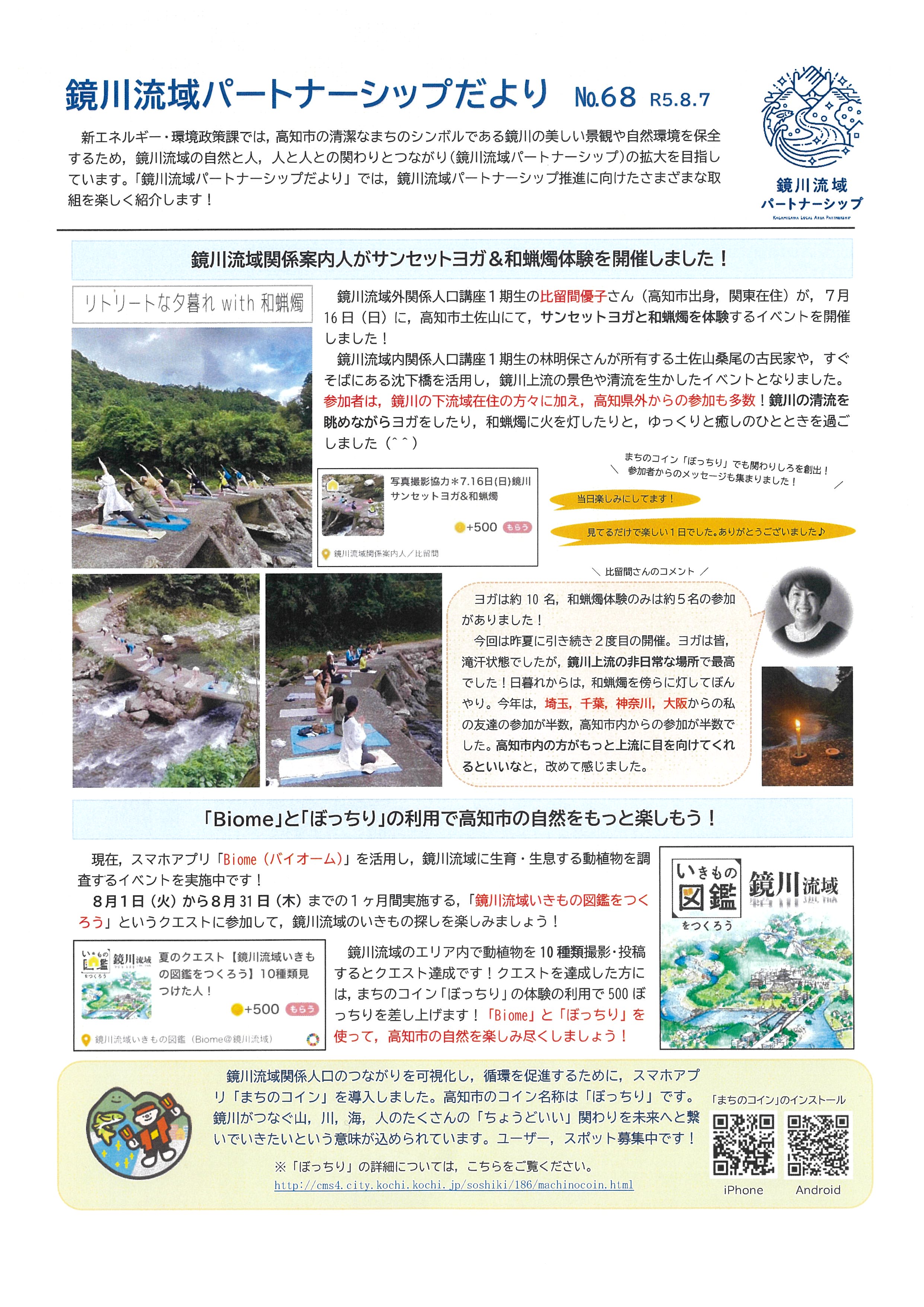

高知市新エネルギー・環境政策課の鏡川流域パートナーシップ推進に向けたさまざまな取り組みを紹介するお便り№67・68をご紹介いたします。

追手前高校の学生さん達が鏡川でのウナギ漁について、「鏡川で実際ウナギは捕れるのか?」そんな疑問を体験してみようということで、当組合に依頼がありウナギ漁ではベテランの漁師さんを連れて、2日間の仕掛けと水揚げに行ってきました![]()

こちら、御年88歳の川﨑さん。年間約100本ぐらいのウナギを捕獲しています。

向かった先は、鏡川下流域、潮江天満宮の横の天神橋。

7月29日(土)15時から10本の仕掛けをしました。

エサはミミズです。

針10本にミミズのエサをつけ、仕掛けを川に投げ込みます。

本日の作業は、これにて終了![]()

翌、7月30日(日)5時半。本日も晴天、いや~時間と共に炎暑です。

ですが・・・、ウナギは捕れませんでした![]()

これも、自然の原理。条件が揃わないと、ベテラン漁師と言えども、難しいもんです。

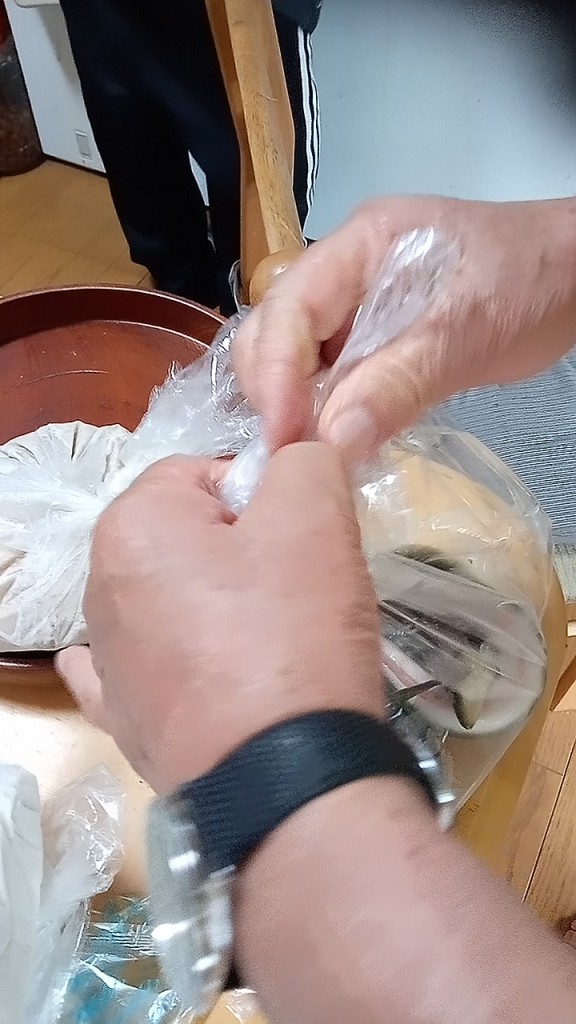

で、我らが組合長!川﨑さんが中流で捕って飼いならしていたウナギを拝借。追手前高校の学生さんに見せにいきました。

川﨑さんのご厚意により、ウナギも頂き、学生さんに進呈。組合長曰く「鏡川のウナギを捌いてもらうも、いい経験になる」

追手前高校の学生さんと、ひょんなことから、ひと夏の思い出![]() 鏡川ウナギ漁レポートでした

鏡川ウナギ漁レポートでした![]()